Fiorino 1859 del Governo Provvisorio della Toscana. (© Modoetia Numismaticae)

Vi presento un fiorino (cento quattrini) del Governo Provvisorio della Toscana, coniato nel 1859, dopo la partenza da Firenze per l’esilio, del granduca Leopoldo II.

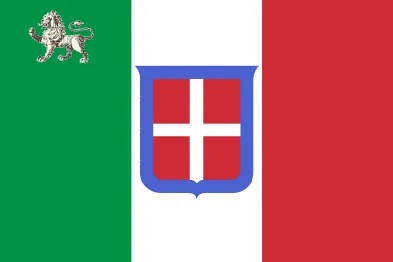

Il Marzocco, il leone simbolo di libertà, che procede verso sinistra con tricolore, intorno GOVERNO PROVVISORIO DELLA TOSCANA.

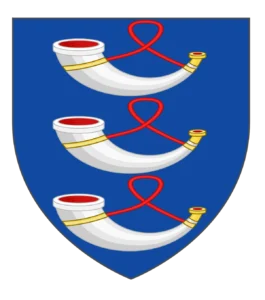

In esergo stemma del Guicciardini (tre corni da caccia o “Guicciarde”) che fu prima di Ridolfi il direttore della zecca di Firenze e indicazione dell’autore

(L. GORI).

Entro un cerchio di perline, il giglio araldico di Firenze. Intorno QUATTRINI CENTO, il millesimo (1859), indicazione del valore (FIORINO),tra due stelle a 5 punte.

Ag. 917‰ – Ø 24 mm – Peso 6,88 g

Contorno: Rigato

Incisore: Luigi Gori

Direttore di Zecca: Conte Luigi Guicciardini

Valore di Catalogo: fiorino 1859 del Governo Provvisorio di Toscana

| MB | BB | SPL | FDC |

| 60 € | 120 € | 250 € | 500 € |

Catalogazione: fiorino 1859 del Governo Provvisorio di Toscana

- CNI XII, p. 478 n. 3

- Montenegro 471.

- Pagani 228

- Gigante 2.

- Montagano 467

- Galeotti II

Ci sono varie prove di questa moneta, per lo meno tre:

- In rame con bordo rigato

- Su lamina quadrata in argento di alto spessore

- Diritto su alto modulo poi usata anche per una medaglia

E due tipi di falsi in rame:

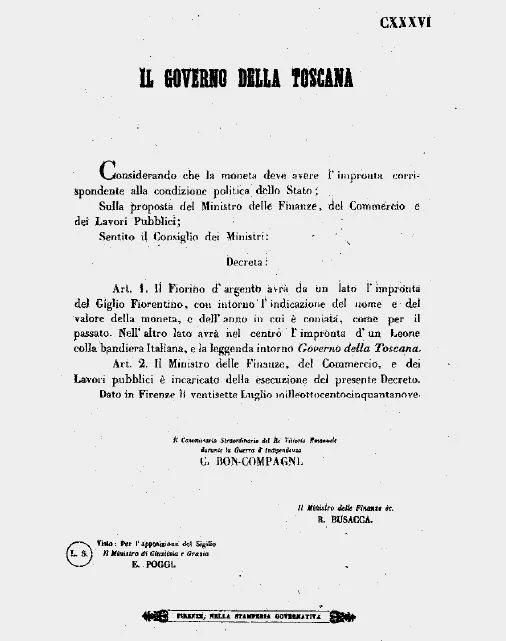

Decreto: fiorino 1859 del Governo Provvisorio di Toscana

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la moneta deve avere l’impronta corrispondente alla condizione politica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1. Il Fiorino d’argento avrà da un lato l’impronta del Giglio Fiorentino, con intorno l’indicazione del nome e del valore della moneta, e dall’anno in cui è coniata, come il passato. Nell’altro lato avrà nel centro l’impronta d’un Leone colla bandiera Italiana, e la leggenda intorno Governo della Toscana.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Luglio milleottocentocinquantanove.

Gli Artefici:

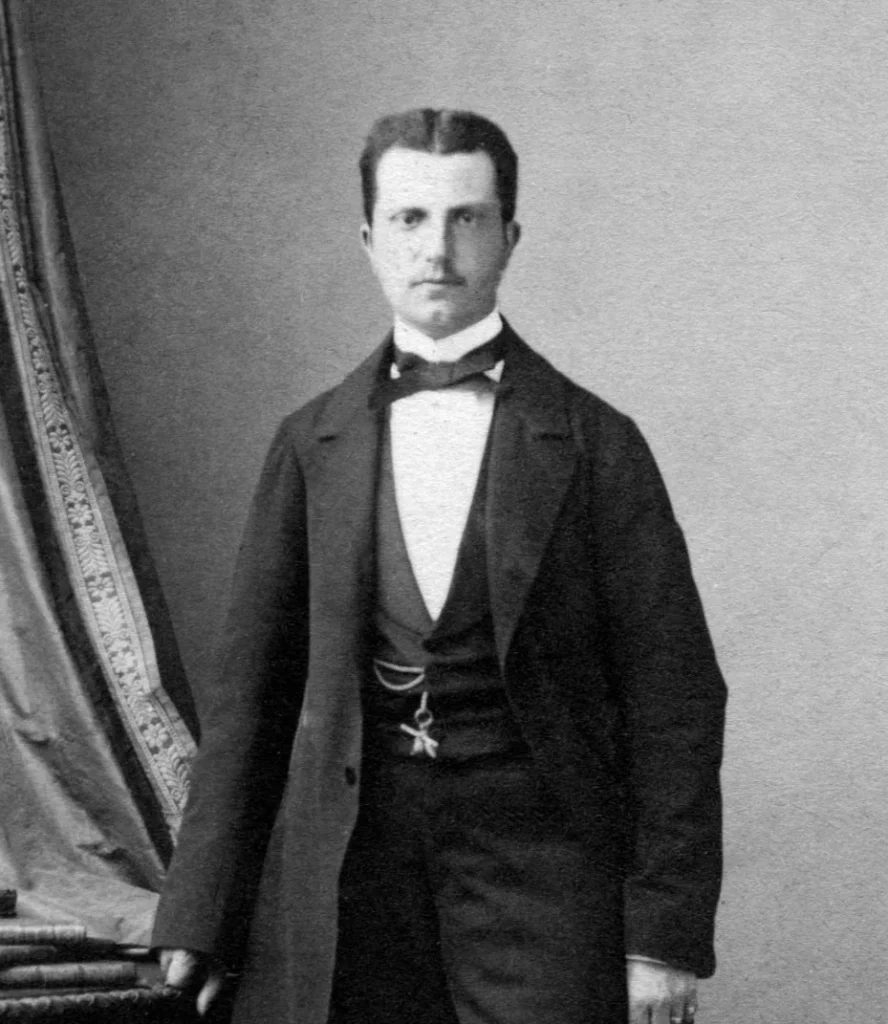

Luigi Gori: Incisore

Nato a Firenze nel 1838.

Incisore e medaglista, allievo all’Accademia di Belle Arti di Firenze e fu incisore della zecca granducale per la quale incise numerosi conii per monete e medaglie; tra queste alcune anche per la Repubblica di S. Marino.

Socio corrispondente delle reale accademia di Urbino e della Scuola di arti decorative.

Davvero notevole il numero di pezzi che, nei più disparati settori e per le più svariate occasioni, portano la sua firma, fra queste la medaglia per il sesto centenario di Dante; la commemorazione di Galileo; del Wichow; del Duprè.

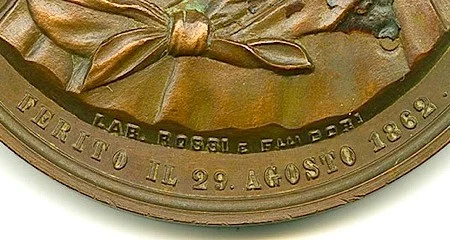

Nel 1863, su una medaglia che i volontari dell’Aspromonte offrirono al medico Ferdinando Zanetti (curò le ferite Giuseppe Garibaldi), figura la scritta Lab. Rossi e F.lli Gori, mentre successivamente, circa dal 1869, su alcune medaglie figura anche la dizione “Luigi Gori e figlio F.”.

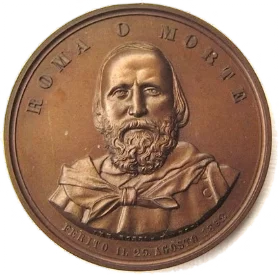

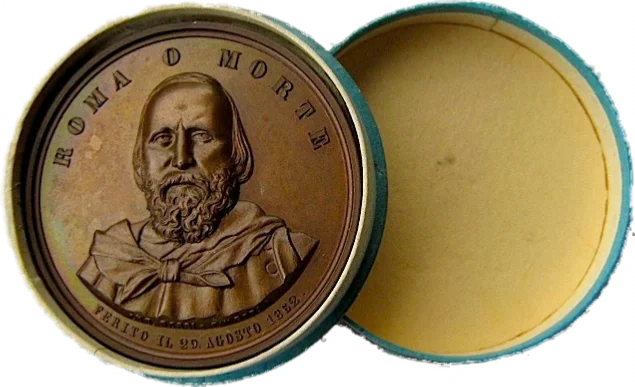

Una delle più belle coniazioni con l’effige di Giuseppe Garibaldi, opera dell’incisore Luigi Gori e coniata dal “Laboratorio Rossi & Fratelli Gori” di Firenze nel 1862. La medaglia, che misura 43 mm di diametro.

Giuseppe Garibaldi, visto frontalmente ed in rilievo, così come l’iconografia dell’epoca ce lo ha trasmesso. Sopra di lui il motto “ROMA O MORTE” e sul bordo inferiore la frase, in caratteri più piccoli, “FERITO IL 29 AGOSTO 1862”. Sul bordo rialzato del busto corre la firma “LAB. ROSSI & F.LLI GORI”.

Nel campo su quattro righe: “I VOLONTARI D’ASPROMONTE OFFRONO RICONOSCENTI AL PROF. FERDINANDO ZANNETTI” la data “23 NOV. 1862” preceduta da un Fascio Repubblicano che le divide.

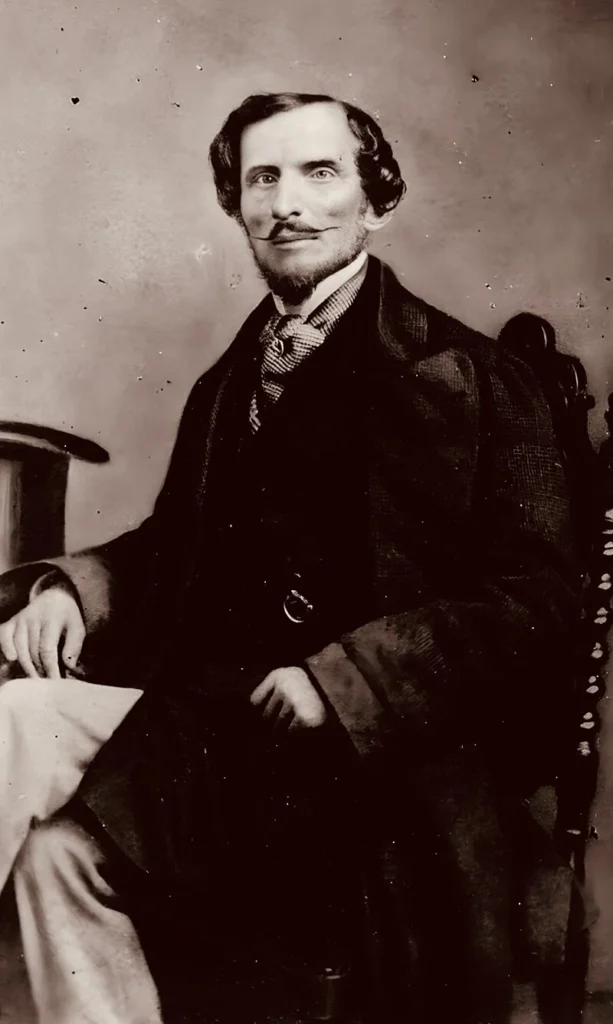

Luigi Guicciardini (1810-1864), conte: Direttore di Zecca

(Fabio Borbottoni, Collezione Cassa di Risparmio di Firenze).

La storia: Governo Provvisorio della Toscana (1859-1860)

La statua raffigura il simbolo del marzocco, un leone araldico che poggia una zampa su uno scudo, in questo caso lo stemma di Firenze col giglio fiorentino: questa particolare rappresentazione era infatti sin dal medioevo simbolo della città ed il leone era il suo animale totemico.

Il Governo provvisorio della Toscana guidò il territorio sommariamente corrispondente all’odierna Toscana per ventidue mesi tra il 1859 e la nascita del Regno d’Italia.

Nel Granducato di Toscana erano all’opera molti sostenitori della causa dell’unità italiana, inquadrati in varie organizzazioni (liberali, monarchici, repubblicani, mazziniani) e rappresentanti le fasce sociali più significative, compresi molti ufficiali dell’esercito. Molto attivo era anche Carlo Bon Compagni di Mombello, rappresentante diplomatico del Regno di Sardegna presso la corte lorenese.

Il 23 aprile 1859 gli eventi cominciarono a precipitare visto che l’Impero Austro-Ungarico aveva inviato un ultimatum che intimava il Piemonte a ritirare le truppe dal confine (nei mesi precedenti infatti ci fu una politica di riarmo e provocatorie azioni di addestramento dell’esercito sabaudo ai confini). Un proclama dei “soldati toscani” diretto ai “fratelli toscani” esprimeva la volontà dell’esercito granducale di combattere a fianco dell’esercito sardo contro gli austro-ungarici, chiamando esplicitamente “patria” l’Italia.

Il 24 aprile, giorno di Pasqua, alcuni reparti schierati finsero di non udire il comando di presentare le armi al granduca ed alla sua corte che si recava al Duomo per le celebrazioni liturgiche.

La notte del 25 aprile in alcune caserme al grido di “Viva l’Italia” fu spezzato il busto del granduca e lacerati i ritratti del principe ereditario e del comandante dell’esercito granducale, generale Ferrari. Quel giorno vi furono incontri frenetici fra i capi dei vari schieramenti a favore dell’unificazione italiana ed i costituzionali toscani, guidati dal barone Bettino Ricasoli. Nessuno accordo fu trovato visto che alcuni di essi volevano soltanto porre richieste riformatrici e di uno Statuto.

Il 26 aprile l’Austria-Ungheria dichiarò guerra al Regno di Sardegna: cominciava la seconda guerra d’indipendenza. La notte stessa a Firenze, capitale del granducato, si tenne una ulteriore riunione dei capi dei vari schieramenti politici favorevoli all’unificazione italiana, presenti anche molti ufficiali dell’esercito toscano. Fu stabilita per il giorno successivo una grande manifestazione in tutte le principali città, e fu nominata una giunta provvisoria. La rivoluzione era pronta a scoppiare.

La mattina del 27 aprile una gran folla scese in piazza Barbano, peraltro limitandosi a gridare il proprio sostegno al Regno di Sardegna ed a lanciare invettive contro l’Austria-Ungheria; le truppe richiesero la sostituzione della bandiera granducale, molto simile a quella asburgica, con il tricolore e la dichiarazione di guerra all’Austria. Il granduca Leopoldo II, trincerato in Palazzo Pitti con i suoi ministri, convocò il principe Neri Corsini, liberale d’altissima reputazione non direttamente compromesso con i rivoltosi, dichiarando che era disposto a formare un nuovo governo, schierarsi contro l’Austria-Ungheria e concedere una costituzione; per calmare gli animi acconsentì alle truppe di inalberare il tricolore.

(dal 29 settembre 1859 al 22 marzo 1860)

Il principe Corsini si recò presso la sede diplomatica del Regno di Sardegna dove erano riuniti i capi congiurati, ma tornò dal granduca con un ultimatum volutamente inaccettabile, che prevedeva l’abdicazione del sovrano, la destituzione del Ministero, del Generale e degli ufficiali che si erano maggiormente pronunciati contro il sentimento nazionale, un’alleanza offensiva e difensiva col Piemonte, la pronta collaborazione militare e il comando delle truppe al generale Ulloa, e l’adeguamento dell’ordinamento toscano a quello italiano. Leopoldo II lasciò Firenze con la famiglia, ma rifiutandosi di abdicare anche se virtualmente salì al trono Ferdinando IV. Non riconosceva più il suo governo, ma non ne creò un altro.

La sera stessa, preso atto della mancanza di un governo legittimo, il municipio di Firenze nominò un Governo Provvisorio Toscano formato da Ubaldino Peruzzi, Vincenzo Malenchini ed Alessandro Danzini.

Il 28 aprile il governo provvisorio offrì la dittatura a Vittorio Emanuele II che però ritenne opportuno non accettare in quanto la situazione internazionale era molto fluida e soprattutto non era chiara la posizione di Napoleone III, potente e fondamentale alleato del Savoia nella guerra all’impero austro-ungarico.

Vittorio Emanuele II si limitò ad accordare la propria protezione e nominò commissario straordinario il suo inviato Carlo Boncompagni, con funzioni di capo di stato. Il commissario prima provò a formare un direttorato di tecnici, poi preso atto dell’impossibilità di proseguire in quella direzione l’11 maggio formò un gabinetto di governo con personalità locali: Bettino Ricasoli agli interni, Cosimo Ridolfi esteri ed istruzione pubblica, Enrico Poggi culto, Raffaele Busacca finanze, commercio e lavori pubblici, il piemontese Paolo De Caverobusacca alla guerra. Comandante dell’esercito fu nominato il generale Girolamo Calà Ulloa.

La sovranità della Toscana rimase quindi intatta, ma di fatto non era più un Granducato in quanto il 21 luglio Leopoldo II, che nel frattempo aveva raggiunto la corte asburgica, abdicò in favore del figlio Ferdinando IV di Toscana il quale però né si insediò né abdicò né cedette formalmente i poteri.

Il 23 maggio i soldati del 5° corpo d’armata francese sbarcarono a Livorno, al comando del principe Napoleone Gerolamo, ed occuparono i passi appenninici per prevenire colpi di mano da parte degli austriaci.

Il 29 maggio fu dichiarata l’alleanza della Toscana al Regno di Sardegna ed alla Francia nella guerra contro l’impero Asburgico. Due giorni dopo, preso atto dell’inutilità della sua presenza nel granducato, il principe Napoleone Gerolamo partiva verso la Lombardia con le sue truppe e con le truppe di volontari toscani comandate da Girolamo Calà Ulloa.

Dopo l’armistizio di Villafranca, il 1º agosto il commissario straordinario cedette i poteri al consiglio dei ministri, presieduto dal barone Bettino Ricasoli.

Vennero adottati provvedimenti tendenti all’annessione al Regno di Sardegna, come l’introduzione dello stemma di casa Savoia, della lira piemontese al posto della moneta granducale. Non si perse l’occasione per promuovere alcune opere pubbliche, soprattutto in ambito ferroviario.

Il 11 marzo ed il 12 marzo 1860 si tenne il plebiscito che decretò a larghissima maggioranza l’annessione della Toscana al Regno di Sardegna: 366.571 voti favorevoli contro 14.925 contrari (4.949 schede annullate per forma illegittima).La Suprema Corte di Cassazione delle Province di Toscana promulgò l’annessione in data 15 marzo 1860 e l’atto formale di annessione fu firmato pochi giorni dopo, il 22 marzo; Eugenio di Savoia-Carignano divenne luogotenente del re, Bettino Ricasoli governatore generale.

L’unificazione non fu attuata di colpo, si preferì mantenere alla Toscana una ampia autonomia amministrativa che durò fino al 14 febbraio 1861, quattro giorni prima della prima convocazione del parlamento del neonato Regno d’Italia.

L’assimilazione completa e definitiva nelle strutture amministrative del nuovo Stato si concluse nel mese di ottobre dello stesso anno col decreto del nove ottobre 1861 n.274.

Bibliografia

- Bollettino di Numismatica – Verso l’Unità d’Italia, le emissioni dei governi provvisori nella collezione di S.M. Vittorio Emanuele III

- Manuale del Collezionista di Monete Italiane – 29° Ed. Montenegro

- Alessio Montagano – Monete Italiane Regionali – Firenze – Ed. Varesi

- Catalogo Nazionale delle Monete Italiane – Gigante Editore

Testo tratto da wikipedia.org

![Duprè G.- Gori L. (1865), Medaglia di Dante Alighieri, rovescio [Museo Diocesano Tridentino (Trento)]. Modoetia Numismaticae](https://modoetianumismaticae.com/wp-content/uploads/2014/09/MNluigigoridanter.webp)